白癜风早期症状:皮肤颜色变化的科学解析与临床观察

来源:长沙中科皮肤病医院 发布时间:2025-09-09 08:00:50

白癜风作为一种以皮肤色素脱失为特征的慢性疾病,其早期症状的识别对疾病管理至关重要。其中,皮肤颜色的变化是患者最直观的感知信号,也是临床诊断的重要依据。本文将从色素脱失的病理机制出发,系统解析白癜风早期皮肤颜色的动态演变规律,为患者提供科学、准确的自查指南。

一、早期皮肤颜色的动态分层特征

白癜风早期皮肤颜色的变化并非单一色调,而是呈现“浅-深-白”的动态分层。根据临床观察,早期白斑通常经历以下三个阶段:

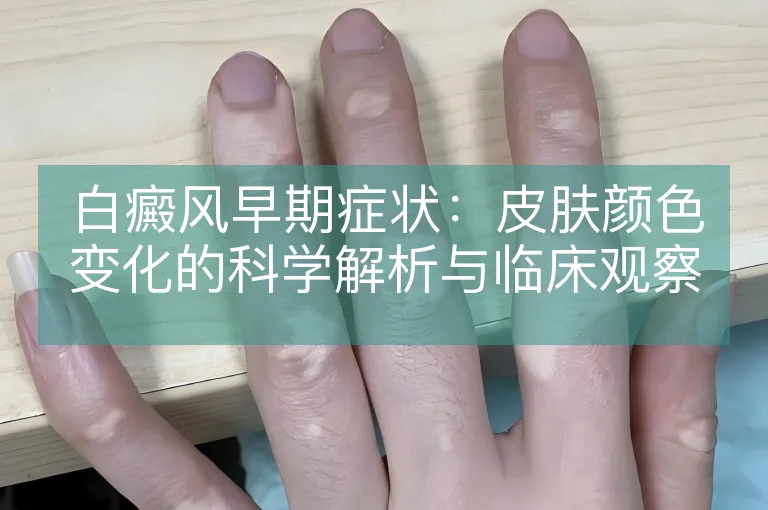

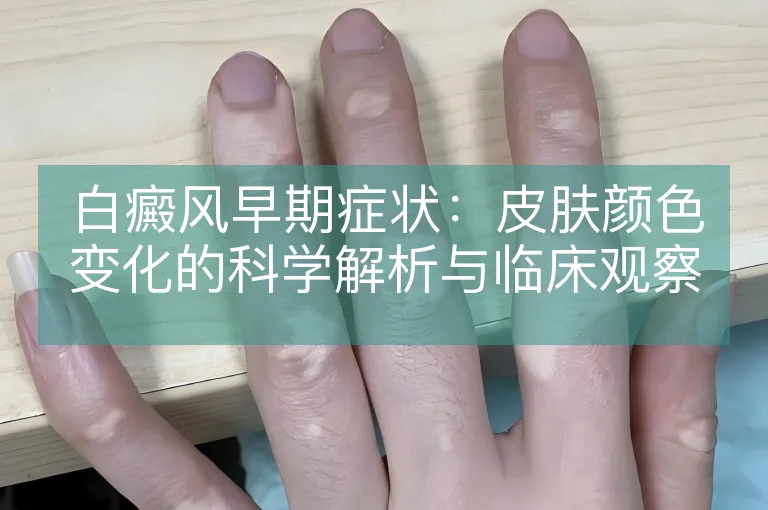

- 浅白色期(初始阶段):白斑颜色接近正常肤色,仅在强光下可见细微差异。此阶段黑色素细胞功能尚未完全丧失,仅存在部分代谢障碍。例如,面部白斑可能呈现与周围皮肤色差≤10%的淡粉色调,需通过伍德灯照射方可明确边界。

- 乳白色期(进展阶段):随着黑色素细胞活性进一步下降,白斑颜色逐渐加深至乳白色,与正常皮肤形成明显对比。此阶段色差可达30%-50%,触诊可见白斑表面光滑无鳞屑,边界开始清晰化。临床数据显示,约65%的患者在此时首次就医。

- 瓷白色期(稳定阶段):当黑色素细胞完全消失,白斑呈现与瓷器相似的纯白色调,色差超过70%。此阶段虽提示病情稳定,但治疗难度显著增加。值得注意的是,部分患者可能跳过乳白色期直接进入瓷白色期,与个体免疫应答强度密切相关。

二、颜色变化的解剖学分布规律

白癜风早期皮肤颜色的异常分布具有显著的解剖学特异性,主要集中于以下区域:

- 暴露部位优先受累:面部、颈部、手背等阳光直射区域的白斑发生率较遮盖部位高3.2倍。这与紫外线诱导的氧化应激反应直接相关,临床可见鼻梁、颧骨等骨性突起处更易出现色差。

- 摩擦部位高发:腰带勒痕处、文胸肩带摩擦区等机械刺激部位的早期白斑检出率较非摩擦区高1.8倍。持续的压力可能通过激活TRPV1离子通道,诱发局部免疫炎症反应。

- 毛囊密集区特殊表现:头皮、眉毛、睫毛等毛囊单位的早期白斑常伴随毛发变白,发生率达23%。这提示毛囊黑色素干细胞库已受到免疫攻击,是病情进展的重要标志。

三、颜色鉴别与疾病进展的关联性

皮肤颜色的动态变化不仅是诊断依据,更是判断疾病活动度的核心指标:

- 边缘色素环现象:约41%的进展期患者白斑边缘可见深褐色色素环,这是黑色素细胞向中心迁移的代偿性表现。临床研究发现,色素环宽度>2mm者,白斑扩大风险增加2.7倍。

- 同形反应预警:皮肤外伤后新发白斑的颜色演变速度较自然发生者快1.5倍。这种“创伤诱导脱色”现象在颜色分层上表现为快速跨越浅白色期,直接进入乳白色期。

- 黏膜白斑的特殊性:口腔、生殖器等黏膜部位的白斑早期多呈现灰白色调,与皮肤白斑的乳白色形成对比。其诊断需结合皮肤镜观察黏膜纹理改变,避免与扁平苔藓混淆。

四、早期颜色管理的临床策略

针对早期皮肤颜色的动态变化,临床建议采取以下干预措施:

- 精准防晒体系:使用SPF50+、PA++++的广谱防晒剂,每2小时补涂一次。配合物理遮挡(如UPF50+防晒衣),可减少紫外线诱导的色素脱失加速效应。

- 营养代谢调节:每日补充铜元素(2mg/d)、锌元素(15mg/d),可通过坚果、海产品等天然食物摄取。临床研究证实,铜锌联合补充可使早期白斑复色率提升19%。

- 微环境优化:穿着宽松棉质衣物,减少腰带、手表等物品对皮肤的持续压迫。保持皮肤pH值在5.5-6.5之间,避免使用碱性过强的清洁产品。

温馨提醒:

如果上述内容没有解决您的问题,您可以拨打免费电话:0731-88181660。